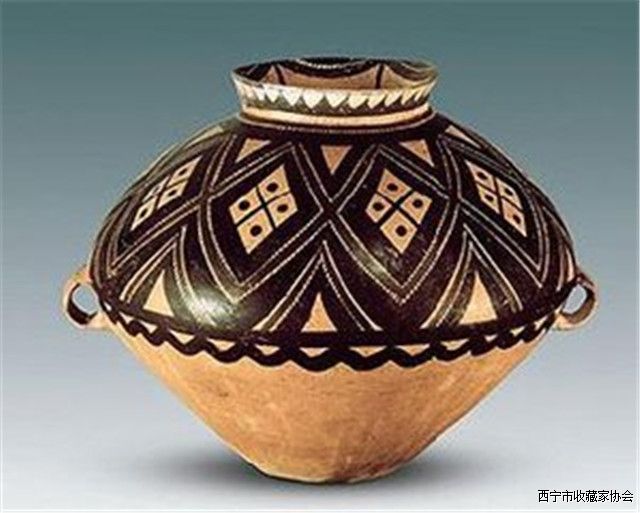

马家窑文化是黄河上游新石器时代晚期文化,因一九二四年首先发现于甘肃省临洮县的马家窑村而得名。它出现于距今五千七百多年的新石器时代晚期,年代约为距今5000年—4000年,历经了三千多年的发展,有石岭下、马家窑、半山、马厂等四个类型。其主要分布区域在黄河上游的甘肃、青海境内,以洮河、大夏河及湟水流域为主地带。

1924年,安特生(瑞典地质学家兼考古学家)在甘肃省临洮县洮河西岸的马家窑村麻峪沟口发现一处远古文化遗址,定名为仰韶文化马家窑期,在当地发掘了大量的上古时代代表华夏文化的彩陶器皿。一个沉寂几千年的文化瑰宝第一次展现在世人面前。

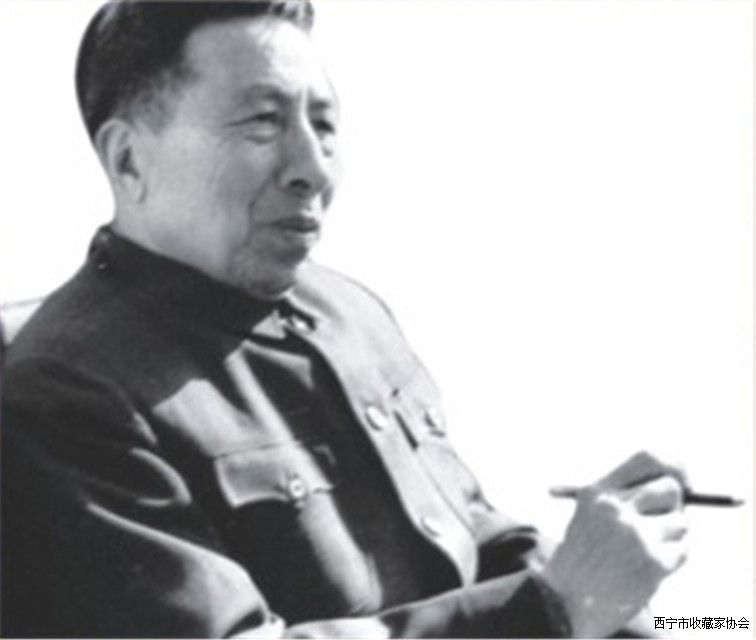

1944年至1945年夏鼐先生(原中国考古研究所所长)到甘肃进行考古工作,认为应将临洮的马家窑遗址作为代表,称之为马家窑文化。此后马家窑文化在学术界得到承认,它以一种独立的文化形态向世人展示了图案精美、内涵丰富、数量众多,达到世界巅峰的彩陶文化。

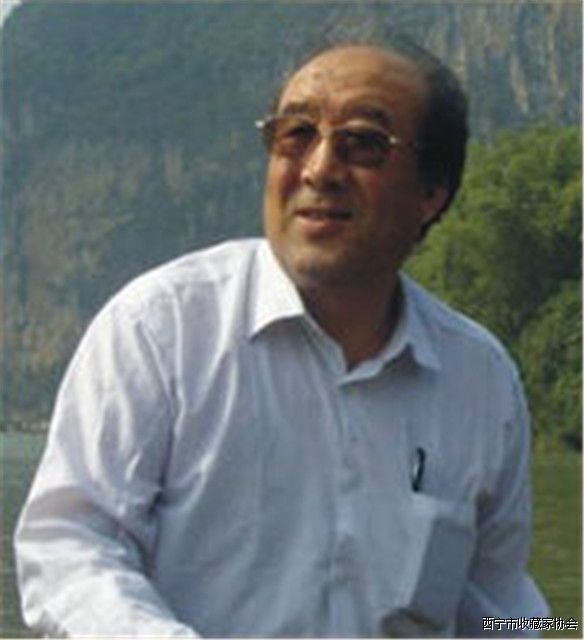

1996年,甘肃省临洮县成立了第一个民间专业研究马家窑文化的社会团体临洮县马家窑文化研究会。2003年,临洮县马家窑文化研究会升格为甘肃省马家窑文化研究会,会长为王志安。研究会对彩陶纹饰图案进行了深入研究,填充了历史文化研究中对纹饰图案解读的学术空白,王志安成为这一研究活动中的领军人物,他为马家窑文化的解读和研究做了不懈努力。今天,越来越多的人认识到马家窑文化的神奇与辉煌。一个对马家窑文化的研究热、收藏热正在形成。

第 1 2 3 页